一

这是一张绢本青绿设色册页小画,图中写一溪曲折,由左上向右下流来,两岸草色青绿一片,岸上墨竹数十竿,迎风摇曳多姿,竹叶隔水,相互呼应。但见彼岸竹林之下,有一长须文士,身着白衣,头着札巾帽,曳仗而立,俯观清泉,侧听竹风。此一文士为谁? 让我们把眼光移向画面右上角的题款,便可明白,但见款书“大德已亥子昂自写小像”十个小字。原来这是大名鼎鼎的元代大画家赵孟俯(1254——1322)的自画像,现藏台北故宫博物院 (图一)。

“大德已亥’”为公元1299年,这一年赵氏46岁,正值年富力强、官位显赫的光景,然而他却如此低调地画了这么一幅小小的《自写小像图》,委婉暗示他退隐林下、优游泉石的心愿。宋濂赞此画曰:“赵文敏公以唐人青绿法自写小像仅寸许,而须眉活动,风神萧散,严然在修竹清流之地,望之使尘虑销铄。” 而事实上,赵子昂在33

岁出仕元朝后,在汉人清议及蒙古攻讦之下,时有悔意(注一)。他35岁时写的《罪出》一诗,其中悔意,十分露骨。诗云:

在山远为志,出山为小草;

古语已云然,见事若不早。

平生独德愿,丘壑寄怀抱;

图书时自娱,野性期自保。

谁令堕尘网,宛转受缠绕;

昔为水上鸥,今如笼中鸟。

哀鸣谁复顾,毛羽日摧槁;

向非亲友赠,蔬食常不饱。

病妻抱弱子,远去万里道;

骨肉生别离,丘垄缺拜扫。

愁海无一语,目断南云沓。

恸哭悲风来,如何诉穹昊。

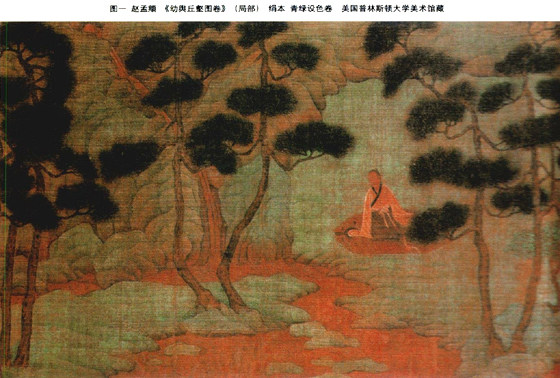

十年之后,他思归之心,未尝稍减,在自画小像中,又透露了出来。以图像史观之,此图与他早年所作的《幼舆丘壑图卷》(现藏美国普林斯顿大学美术馆)关系密切。(图二)

幼舆是西晋名士谢鲲 (280—322)的字,南朝宋刘义庆《世说新语》“品藻”篇云:“明帝问谢鲲:‘君自谓何如庾亮?’答曰:‘端委庙堂,使百僚准则,臣不如亮。一丘一壑,自谓过之’”。“一丘一壑”典出《汉书》卷一百 《叙传》上:“渔钓于一壑,则万物不奸其志;栖迟于一丘,则天下不易其乐。”象征归隐山水之乐。

此画无款,但有赵孟俯的印章,卷后原有子昂自跋,《珊瑚木难》载录云:“赵魏公画《幼舆丘壑图》跋:‘予自少小爱画,得寸缣尺楮,未尝不命笔模写。此图是初傅色时所作,虽笔力未至,而粗有古意。迩来须发尽白,画乃加进,然百事皆懒,欲如昔者作一二图,亦不可得。右之要予再跋,故重书以识之。孟俯’”。 其子赵雍亦有跋语云:“右先承旨早年作《幼舆丘壑图》,真迹无疑。拜观之余,悲喜交集,不能去手,无言师宜宝之。” 此二跋说明,是图乃赵氏1286年(33岁) 进京为官前的作品,是他30 岁前的早期代表作。此卷画面构图古拙,采用 “密室区隔空间法”(space cells)来结构人物、山水、树石(注二)。 近乎一河两岸的魏晋绘画模式,明显企图上追顾恺之的艺术风格。传说顾氏曾图谢琨像,置其于丘壑之间,以彰显像主的个性。顾本谢琨像,今已不可得见,然从现存顾本《洛神赋图卷》的笔法、设色、构图观之,赵孟俯是有意以此古拙的画法,与当时的画风拉开距离,传达胸中的逸气。观者但见画中岸上垒石奇绝,草色青绿,翠色泠泠,逼人而来。草石之间,有长松数十株,不受自然环境左右,以独特自主的位置与姿势,围绕主角谢幼舆而生,不但象征了谢氏高洁的个性,同时也暗示了画家自己隐逸的志向,绝不为朝廷所派来的说客所动。

然而大约此图完成不久,他就在程矩夫的规劝下,万分无奈,不得不以宋朝宗室身分,北上进京仕元,开始了他居高思危、敌意环伺的艰险仕途(注三)。作了十多年的官后,在为自己画像时,谢幼舆的形象与心中的理想,不自觉地在笔端合而为一,他自己进入了画面,现身说法,不再需要假借古人形象,以吐胸中块垒。尤其当他看到,与他一起奉召入京的吴澄,成功辞官归乡。以无比羡慕的的心情,他写道: 吴澄 “翻然有归志,曰吾之学无用也,迂而不可行也。赋渊明之诗一章、朱子之诗二章而归。吴君之心,余之心也。以余之不才,去吴君何啻百倍。吴君且德,则余当何如也!”徘徊在竹林之下的赵孟俯,心境大略如此。

《幼舆丘壑图》一画在笔法上,正如赵孟俯自己所评:“是初傅色时所作,虽笔力未至,而粗有古意。” 但是到了《自写小像图》,他的笔法已经大为不同,含蓄内敛,遒劲有力,笔势不以自然形象为归依,而以画面的动势为归依,水流的笔法与水岸的笔法,相互平行呼应,竹枝竹叶的笔法与动势,相互垂直呼应。此一以笔法的动势,反映心意的画法,超越了宋人“格物致知”的绘画传统,开启了元人 “格物致感”的绘画新貌。

赵孟俯的“感”,不是浪漫狂飙的滥感,而是自制的新古典义之慨感,其中“心意”的成分大于“心情”,是渐修的悟,而不是棒喝的悟,理性的成分大于感性。在宋人“格物致知”的绘画语言之中,有百分之五十尊重 “造化”(外在物像的观察),百分之五十尊重“心源”(内在笔墨的表现),二者维持了一个平衡的局面。

孟俯的绘画语言,破坏了这个平衡,透过与古代书画语言的对话与挪用,“心源笔墨”的分量开始加重,里面充满了前所未有的“书画历史感”。在绘画上,他从北宋的郭熙、董源,一直上溯对话到魏晋的顾恺之;在书法上,他从南宋高宗的书法,经过唐代书家、隋代智永,一直上溯对话到锺、王。这种上溯古代,并与古代对话的笔墨方式,是宋人的“心源笔墨”所无法梦见的。此一艺术新风,影响元明画家,至为巨大,一直到董其昌(1555-1636)出,将此一对话系统的焦点,锁定在王维、米芾,并将之理论化、完备化,掀起另一波新的艺术高潮(注四)。

二

赵孟俯(1254-1322),湖州人(今浙江吴兴),生于南宋理宗宝佑二年,卒于元英宗至治二年。字子昂,颜其燕处曰松雪斋,自号松雪道人,又号水晶宫道人,别号欧波,又号鸥波亭,故世称赵欧波。本宋太祖赵匡胤十一世孙,秦王德芳之后,孟坚从弟,五世祖秀安僖之子,称实生孝宗,赐第居湖州。

宋亡后,于元世祖忽必烈至元四年(1286),33岁的赵孟俯应召至大都(今北京市),入仕元廷,“官居一品,名满天下”,不但艺术成就巨大,仕途亦荣耀显赫,受到元代帝王五世荣宠,位极人臣。他在京为官期间,敢与佞臣桑哥作斗,一时为人称颂。 官至翰林学士承旨,荣禄大夫。

不过,后人以其为宋宗室,而出仕元朝,颇有“二臣”的非议。而他自己也为此“二臣心结”深感惭愧,屡屡辞官不成,常常空自嗟叹曰:“闲身却羡沙头鸥,飞来飞去为自由”,又有题画句云:“此山此水,未尝一息不在吾心目也……今年虽为衰,庶几斗健归休山中,有老稚田园之乐,琴书诗酒之娱,且当赓歌鼓腹,优游卒岁,以老吾志”。他的夫人管道升,诗画兼能,亦时时以诗句,声援夫君的向往云:“身在燕山近帝居,归心日夜忆东吴”,并以《渔父词》一阙,规劝赵孟俯:

人生贵极是王侯,浮利浮名不自由。

争得似,一扁舟,弄月吟风归去休。

赵孟俯也以“山似翠,酒如油,醉眼看山百自由”和之,并跋曰: “(夫人)《渔父词》,此皆相劝以归之意,无贪荣苟进之心”。不过,事与愿违,皇帝不愿放人,赵氏夫妇只好在低调的公职生涯之暇,全心寄情于笔砚书画,以低调的艺术风格,藉以抒发郁闷堪惭之情(注五)。

赵氏在“二臣心结”的影响下,为官态度十分谨慎沉潜,只重实质的改革,不重风潮的掀动。这种心态,也反映在他的书画艺术上。他于画,无所不能,无所不画,无不透露新意,但却不急于建立自己的商标风格,大有“但开风气不为师”的意思。他的书法,也以谨守法度为纲,以魏晋为领,以苦练为要,不愿放纵笔势,一贯低调平和,但却从容婉丽,惹人怜爱。总之,他把深以为耻的“二臣心结”,完全转化为艺术的探索与表现,成为他生命的唯一的寄托与出口。

他在63岁时,以诗明志,仍不忘为此 “二臣心结”感到惭愧,诗云:

齿豁童头六十三,

一生事事总堪惭。

唯余笔砚情犹在,

留与人间作笑谈。

可见,他一生不离笔砚,勤习书画,实乃是一种不得已的偷生之“寄”,寄情艺术之深,至死不渝。赵孟俯在艺术中有所改革,也都是低调安静的,他从来没有准备大张旗鼓,引领风潮,只希望以自己的作品, “留与人间作笑谈”。至治二年六月辛巳,他“薨于里第之正寝。是日,犹观书作字,谈笑如常时。至暮,然而逝,年六十有九。” 死后晋封魏国公,谥文敏。著有《尚书注》、《琴原》、《乐原》、《松雪斋集》、《印史》等书。

三

赵孟俯自幼聪明,读书过目成诵,仪容出众,才华横溢,诗文清远,书画双绝。凡举诗、书、画、印,以至鉴赏、音乐,无所不能,造诣皆高。

赵孟俯于诗,才能并不突出,凡有所作,畅达而已。然他工书,举凡篆、籀、分、隶、真、行、草书,无不冠绝一时;而其中,尤以真、行,为当时第一;而其中小楷、尺牍,又为诸书第一。《元史》本传云:“孟俯篆、籀、分、隶、真、行、草,无不冠绝古今,遂以书名天下。”此乃从欣赏者的观点立论。鲜于伯机跋赵孟俯的小楷《过秦论》亦云:”子昂篆、隶、正、行、真草,俱为当代第一”, 则反映出文人相重的美德。

柳贯云:“公早年喜临智永千文,与之俱化,入朝后,乃自成家”, 是行家见血之语,能探赵书之根本。明宋濂则认为,赵氏书法,早岁勤习“妙悟八法,留神古雅的思陵”(宋高宗赵构),中年学“钟繇及羲献诸家”,晚年“师法李北海”,落笔如风雨,能日书万字,用功之勤,古今罕见,故能以书名当时,而又能为后世法。这是从书法史的角度立论,有凭有据。文嘉云:“魏公于古人书法之佳者,无不仿学”,则是看重其学书的态度,提醒后学效法。

赵孟俯自己则在题杨叔谦《画小像》中云:“孟俯阅考摭,自童至今,至于白首,得意处或至终夜不寝。嗟夫!惟精惟一,允执厥中者,书之道子也。一毫之过,同于不及,安得天下之精一于中者,而与之语书哉!” 这是书家貌似自谦之词,实是自豪之语。历代书家从锺、王到孙过庭、怀素、东坡,无不擅于自夸,赵孟俯也不例外。

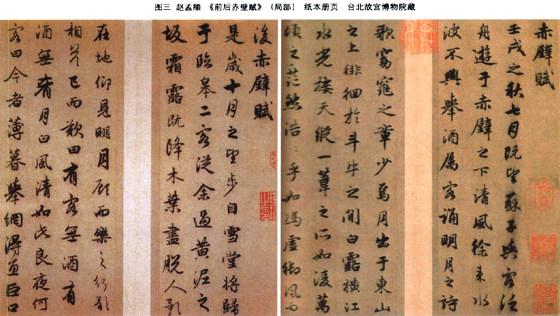

赵氏的小楷,从思陵追到智永,成其底气,之后再追摹王献之《洛神赋》,以风韵为主,自是精绝。他的行书、草书学王羲之《十七帖》,尤其对《兰亭》一序,致意再三,前后题跋《独孤长老本兰亭》达十三次之多,题跋《静心本兰亭》达十六次之多。终其一生,他一直都致力于发扬正统晋人书风,以洒脱飘逸为务,可见其对王羲之的虔诚。然他只得右军之形,难探右军之心,此事之所以无法超越,实在是因为性格之不同也。子昂浸淫魏晋书风精深,手摹心追晋人法帖,精勤过人,书艺高超,楷、行成就,冠绝一代,清新隽永,遒媚秀丽,是其特色,被誉为“上下五百年,纵横一万里,复二王之古,开一代风气”。求之有元一代,在广大书学教化方面,无人能及。 台北故宫所藏他的《闲居赋》,可谓赵氏行楷书代表作之一 (图三)。

他的书法,在生前就名满有元一代,风格传颂天下,被同时代的习书者用心模仿,死后更是继续流行不辍,至今未艾。当时甚至有印度僧人,慕其大名,数万里来求其书,得后归国宝之。

北宋人在唐人精严的楷书之外,蹊径别辟,发扬行书,临池多半率以己意行之,有浪漫狂飙的气势,崇写意,尚独造,名家以蔡、苏、黄、米为代表,最得东晋风流。苏东坡评蔡君谟书云:“天资既高,积学深至,心手相应,变态无穷,遂为本朝第一……行书最胜,小楷次之,草书又次之,大字又次之”。 用这句话,来形容整个北宋书坛,亦可得六七分真貌。

南宋书家,继承北宋传统,“意造之风”流散,“刷字之习”四起,在前辈诸大家的阴影之下,只好变本加厉,特求“表现”,用力过分时,难免剑拔弩张,矫情弄姿,沦入恶札,遭人讥讽。书家既然纷纷强调“表现”,书法根基自然渐渐废驰,书风也就江河而下日渐靡弱了。

在这种背景下,赵孟俯一出,提倡复古之风,以二王为楷模,并以上追晋人法书为己任,将新古典主义式的精神,注入书法之中,强调正书,脱去南宋陋习,一洗急躁之风,以平和之气,法度之心为书,作品流传天下,遂成一代宗师,影响远及明清两代,无人能及。赵氏重魏晋人法度,并时常提醒学书人:“怀素书所以妙者,虽率意颠逸,千变万化,终不离魏晋法度故也”。 这话确是的论,怀素为习草书,苦练笔法,务求准确,以致退笔成冢,可见练习之勤。草字如果可以随性乱书,毫无准确性可言,那也不必苦练如斯了。“唐人尚法”之论,在草书上,尤其明显。别的字,书之无法,还可看出是什么字;草书无法,就看不出是字了。

赵书的基础不在汉唐,而在锺、王,不效汉唐流传的碑学,而仿王箸版本的帖学。他少时由思陵入智永,中年又由智永登锺王,一路走来,用的多半是理性的古典主义,在帖学法度中流露个性。倪云林说他:“结体妍丽,用笔遒劲”,姚安道评赵书曰:“风格整暇,意度清和”,王世贞论之谓:“行间茂密,丰容缛婉”,都是中肯之论。王世贞还进一步分析赵书道:“肉不没骨,筋不外透,虽姿韵溢发,而波澜老成”。明代书家如文征明、祝枝山,早期书风也都深受其影响。例如台北故宫所藏他所写的《前后赤壁赋》册页(图四a, 四b),就是众多明代书家的学书范本,影响广大。

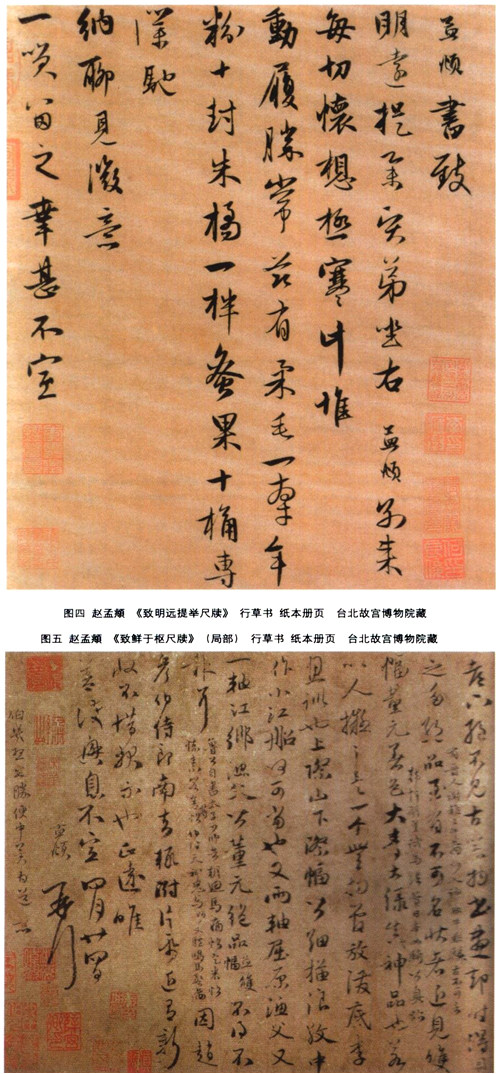

除了行书外,赵书最佳的表现形式,实在他的尺牍,原因无他,尺牍的大小尺寸,是最近二王的形式,界乎正式与非正式之间,界乎楷、行、草之间,最易随机应变、即兴发挥,没有流于刻板的危险。我们看台北故宫所藏他的《致明远提举尺牍》(《赵孟俯尺牍诗翰册》之二 )行草书 (图五),大小粗细,高矮肥瘦,自然流畅,风神绝佳。台北故宫另藏他的《致鲜于枢尺牍》行草书(图六),因为是写给另一位同行书家,尤其用心,较之前一帖,更胜一筹,笔法墨法之灵动自然,可以直追二王,是赵孟俯最耐看的书法品之一。

赵字之“美”,人见人爱,其美中不足之处,是“太美”而有流俗软媚之虞。以楷书而言,他有“日书万字”之誉,这虽然说明他习书之勤,足为后世楷模,但也透露他由于过分娴熟,常有“书写过快”之弊,笔法油滑,软笔时现,间架结构,不够严谨。难怪王世贞要说他“精工之内,时有俗笔”,又说:“行书极得二王笔意,然中间逗漏处不少,不堪并观”。他的正楷,结体时或疏松难振,软媚之态自然毕露,笔法缺乏刚健骨气,失之柔弱处多,不耐久看,不如唐楷之规模精严,笔法整饬,百观不厌。我们看他写的碑记,如56岁所书《湖州妙严寺记》,便可知道,他的楷法,在精严上,实在不能与唐人比较(注六)。后世之人,之所以习赵书者众,乃因其入手甚易也。入手易,流弊也就随之增多,这也是无可奈何的事。董其昌评之云:

书家好观阁帖,正是此病。盖王箸辈,不识晋唐人笔意,专得其形,故多正局。字须奇宕潇洒,时出新致,以奇为正,不主故常,此赵吴兴所未尝梦见者,惟米痴能会其意耳。

莫士龙也说他的字,常有板重迟滞之象,讽之曰: “右军之言曰:‘平直相似,状如算子,便不是书,但得其点画耳’。文敏之瑕,正坐此耶”。清中期的名书家王文治,以七绝一首,概括了他的书学成就云:

狂怪余风待一贬,子昂标格故矜严;

凭君噉尽红蕉密,无奈中边只有甜。

笔法甜滑,这是赵字在俗人眼中的优点,在行家眼中的致命伤,书家一经沾染,终身难以尽去。

赵孟俯也临抚过元魏的定鼎碑及唐虞世南、褚遂良等人的作品,但他对唐人楷体精严的结构,心得不多,尤其是对能医救甜俗之病的颜真卿楷书,兴趣不大,无法深入。赵书之所以易流于软媚之病,多半肇因于此(注七)。

赵孟俯在书法之外,亦能篆刻,以“圆朱文”著称,与吾丘衍齐名,下刀专尚玉筋,一洗唐宋陋习,颇有可观之处。同时,他还精于鉴定古器物、名书画,只眼独具,一时无双。夫人管道升,善于画竹,是历代最有名的才女画家之一,她的书画全源于赵,然行笔之间,自有一番高雅的风韵,超凡脱俗。其子赵雍也是知名书画家,风格清奇,并且精于书画鉴赏,能够克传家学。画家王蒙是其外孙,名列元四家之一,以牛毛皴闻名于世,画法变化宽广,品味深厚玄远,亦是百代宗师,影响力不在外祖父之下。

四

在绘画方面的成绩,赵氏成就十分突出。以绘画题材论,他在山水、人物、竹石、花鸟、鞍马方面,都很擅长;从表现形式上论,无论工笔、写意、青绿、水墨,都十分精彩。对上手的主题,悉能造其幽微,穷其天趣,引人入胜。他早期的画作设色独到,能够“绚丽之极,仍归自然”;后期多作淡墨画,近乎白描,纯以书法之笔为之,深厚有味。

赵子昂早期绘画,以人物鞍马为主,并常常以此自豪。他尝自题画马云:“我自幼好画马,自谓颇尽物之性。郭佑之尝赠余诗云:‘世人但解比龙眠(李公麟),那知已出曹韩上’。曹(霸)韩(干)固是过许,使龙眠无恙,当与之并驱耳”。可见他在这方面题材的用心与自负,有力追古人,不断与历代名家对话或争胜的雄心。这种时时要与古人较量的心态,在元代以前的画家,是不多见的。

他 43岁 时所做的《人骑图卷》(纸本设色),人马全用铁线描融合春蚕吐丝描,精准无比,可以直追韩干,画上有题跋云:

画固难,识画尤难。吾好画马,盖得之于天,故颇尽其能事。若此图,自谓不愧唐人,世有识者,许渠具眼。大德已亥(1299),子昂(46岁)重题。

其后又有边题云:“吾自小年便爱画马,尔来得见韩干真迹三卷,乃始得其意云,子昂题“。他为友人和之作的《浴马图卷》(绢本设色),马匹变化多端,人物自然雍容,当亦成于此时。他作于59岁的 《秋郊饮马图卷》(绢本设色),其中的树石,充满了老辣的书法笔意,是他晚年的代表作品之一。

台北故宫藏有赵氏的《调良图》(水墨纸本),写一人一马顺风而行之态,马黑衣白,在风中对比强烈,充满了动中之静,静中之动,从铁线春蚕描的绝妙运用上看,应是他五十岁以后的晚期作品(图七)。 全画刻画马鬃、马尾,描写人物之胡须、衣袖,全都由画左向右强劲瓢扬,动势一贯,遂令纸上生飒飒之风,显现出他非凡的白描功力,是中国绘画史上最杰出的的鞍马人物画之一。

此画看似一幅写生作品,其实也是一幅描写心象的妙品,有现实的纪录与反映,也有生命的寄托与象征。在此我们可以看出,赵氏的绘画语言中,“造化”的比例降低,“心源”的比例增高,而心源之中,在“个人感受”之外,又有“新因素”加入,那就是“综合历代画家的感受”。让历史感容入绘画语言,是赵孟俯最大的贡献。

赵孟俯的人物画,风格多样,没有落入“样式主义”(mannerism) 的窠臼。在历代人物画家之中,他最佩服顾恺之、李公麟,认为“顾长康为画中祖,又为画中圣”,又以为“人物自顾、陆而后,虽代不乏人,然未有如李公麟者,信为绝响”,他颂扬画风古拙的顾、李,强调含蓄低调,把隋唐五代之间的各大人物画家,全都略过,连画圣吴道子,都惨遭淘汰。可见他对人物画的要求,不在衣纹的飞动,表情的戏剧,而在意境的要求,意高境奇,方为杰作。张彦远《历代名画记》云:“上古之画,迹简意淡而雅正,顾、陆之流是也;中古之画,细密精致而臻丽,展、郑之流是也;近代之画,焕烂而求备;今人之画,错乱而无旨”。 赵孟俯所追求的,正是“迹简意淡而雅正”(注八) 的境界。

赵氏除了马旁人物外,他的尊者像与历史人物像亦精警动人。现藏辽宁省博物馆赵氏56岁时的《临卢楞伽红衣天竺僧像卷》(纸本设色)为其尊者像之代表,在罗汉画注入文人气与历史感者,以此画为最早。历史人物方面,则以现藏台北故宫的《苏东坡小像》册页为代表(图八)。《苏东坡小像》乃置赵孟俯所书《前后赤壁赋》册页之首,虽然无款,但却有赵孟俯的“赵”字朱文印。此画写坡翁头戴东坡帽,手执老竹节,足登粗布鞋,衣纹刚劲,含蓄有力,足以反映人物的品味与个性。至于人物的开脸,浓眉黑须,凤眼隆准,面容清癯,眉宇之间,充满了忧患意识之心,额首之间,散发出坚毅果敢之情,整个人所透露出来的,是一种深沉的旷达,完全符合张彦远“迹简意淡而雅正”的要求。在中国诗人画像史上,此一小小的册页肖像,直可与元人名画《谢灵运像》大立轴相提并论,成为早期诗人画像史上“迹简意淡而雅正”的双璧,成就空前,值得注意 (图九a, 九b)。

赵孟俯论画主张“贵有古意”,他强烈地认为,画“若无古意虽工无益。今人但知用笔纤细,敷色浓艳,便自谓能手;殊不知古意既失,百病横生,岂可观也。吾所画似乎简率,然识者知其近古,故以为佳。此可为知者道,不为不知者说也”。

由是可见“古意”的内容,则以除去繁复的套式写实技巧,以 “似乎简率”的形式,达到稚拙含蓄、清净雅正的境界,而这种境界的达到,则要通过与古人对话,才能获得。他认为宋画太过着像,拘于格物,紧粘造化,不能超脱,指出“宋人画人物不及唐人远甚,予刻意学唐人殆欲尽去宋人笔墨”。学唐人的过程,就是与历代大画家对话的过程。因为宋人在绘画语言上,只与外在的造化与内在的心源对话,古人的笔法与看法,在宋人的绘画之中,不具任何地位。

这一点,在他的山水画上,最能反映。论者谓,他的山水能“穷其天趣,至得意处不减古人”。要能得造化的“天趣”,又要得自己的 “意思”,那非在有表现力的笔法上下工夫不可,因此融历代书法入画,便成了自然的结果。因为在艺术创作中,绘画只要强调“格物”,不断与造化与对象物对话即可。只有书法的学习与创作,一定要与古代的名家名作对话的基础上,方才能够有所结果。因此,在绘画技巧上,赵氏率先提出“书画用笔相同”的理论,升高绘画中“心源”的现实感受与历史感受的分量,不为“造化”外型所囿。他自题《秀石疏林图》曰:

石如飞白木如籀,写竹还应八法通;

若也有人能会此,须知书画本来同。

书法的创作,要不断的与古代书法家对话,学习套式法则,然后在临池时,自由运用,即兴发挥,作品的出现,与当时的情境有密切的关系。赵孟俯将此一书法原则,运用到绘画上来,发挥了“心源即兴” 的原则,在作画时,“初不经意,对客取纸笔,信手点染,欲树则树,欲石则石。随意为之,不为稿本所囿”。 这样的创作过程,让他的 “画入逸品,高者诣神。其山水之作,少时步武李思训、王维、李成,多缣素渲染之笔;及壮,有唐人之致而去其纤,有北宋之雄去其犷” (注九)。因为他把书法遒劲的用笔融入画中,故可去唐人之纤;又因为他以含蓄低调的人生态度作画,吸取古人绘画语言的精华入画,故可以去北宋之犷。

他的山水画代表作品,则以下列数件,为最重要。一是现藏台北故宫他42岁时的作品《鹊华秋色图》,二是他49岁的《水村图》(北京故宫博物院),三是他50岁时的《重江叠嶂图》(台北故宫),还有藏于美国纽约大都会博物馆《双松平远图卷》,克利夫兰美术馆《江村渔乐图》团扇小景,藏于辽宁省博物馆的《吴兴清远图卷》,藏于上海博物馆的《洞庭东山图轴》等共七件。《重江叠嶂图》、《双松平远图卷》、《江村渔乐图》三件名迹,是属于与郭熙对话的作品;《洞庭东山图轴》则是与董源、巨然对话;《吴兴清远图卷》取法高古,与顾恺之的山水对话,呈现出极简、极拙、极清,又极扎实的效果,是山水画中的奇逸妙品。

不过以艺术史承先启后的观点来看,这几件作品中,成就最大的仍然要属《鹊华秋色图》。此画是赵孟俯于公元1295年由济南暂时辞官回到浙江时,为友人周密(1232—1298)所作(注十)。画上有题识曰:

公谨父齐人也,余通守齐州,罢官归来,为公谨说齐之山川,独华不注最知名,见于《左传》,而其状峻峭特立,有足奇者,乃为作此图。其东则鹊山也。之为《鹊华秋色图》。元贞元年十有二月吴兴赵孟俯制。

公谨是赵孟俯亲密文友周密,祖上是齐人(元初南宋遗老习称济南为“齐”或“齐州”)。此画描绘山东济南郊区之鹊山和华不注山一带的秋景,平远构图,书法用笔。画中长汀层叠,渔舟出没,林木村舍掩映,平原上两山突起,遥遥相对。全画笔力,细劲绵密,深厚有味,造型古拙耐看,设色雅艳兼具:细致处,笔笔送到,劲健而有弹性韧性,全无纤弱的缺失;粗犷处,毫锋使转,干涩而有苍茫之意。全画妙得含蓄内敛的不尽之情。此画可说是完全达到董其昌“去纤得致,去犷得雄”的理想(图十a, 十b)(图十一)。

此画中所运用的笔法与设色法,开有元一代的笔墨新风,黄子久(1269—1354)79岁所做的《富春山居图》、倪云林(1301—1374)45岁时所作的《六君子图》,都是从赵孟俯的创新画法脱胎而来。

赵氏画中最能披露他的心境郁闷者,就是他的古木竹石图。他也是苏东坡的枯木竹石图之后,最能继承东坡精神的画家。苏轼画中的石头,是现实苦难的象征,枯木是肉身的代表,墨竹是精神的化身,两者都在巨石的压迫之下无法喘息。坡公此意,子昂最能体会,也最会表现。有元一代的竹石画家,在体会坡公苦心上,皆不如赵,至于明清画家,就更不用说了。

赵孟俯在题《李仲宾野竹图》中,对图内的古木有自况式的体会,他写道:

此尊青黄,木之灾也。拥肿拳曲,乃不夭于斧斤。由是观之,安知其非福邪?因赋小诗以寄意云:

偃蹇高人意,萧疏旷士风。

无心上霄汉,混迹向蒿蓬。

子昂在诗中,不歌诵象征高士的竹子,反到赞扬起陪衬竹子的古木,他把庄子《山木》篇的意思,用在形容古木上,自伤之意,不言而喻。

赵孟俯“以飞白作石,金错刀作墨竹,则又古人之所鲜能者”。这种以书法入画的做法,因笔法的尺寸长度与所画的物像,在比例十分相当,最适合在竹石上表现。东坡的竹石画,尚没有刻意融书入画,亦或未能臻此。子昂以书法入画的主张,可说把坡翁的画法,又向前推进了一步,使此一母题,发展出新的生命。赵氏的古木竹石,有如他的行草书,最能表现他心境中的郁闷之情,率真十足,最为引人入胜。其他元代画家,多半把古木竹石图,画成了装饰画,一味甜美,古意全失。

五

纵观赵孟俯的一生,在书画方面的成就,可谓是两宋到明清的桥梁。南宋以前的名画家,无不是在 “格物”与 “致知”,在 “造化”与 “心源”之间,寻找平衡之道,树立自家的风格。

赵孟俯是率先把书法中的历史感与表现力,转接注入墨彩绘画语言之中的书画家,他让中国绘画,在与格物致知、造化心源的原则之上,加入历史感受,使“格物、造化”与“致知、心源”的二分式绘画语言,变成了一种融入了“历史感受”的三分式绘画语言。而这种新的墨彩绘画语言,在明清画家的手中,有了丰富多彩又多元的发展。 有时在某些画家的手里,“历史感受”的份量快速膨胀,占据了绘画语言的二分之一或三分之二,把属于心源的即兴感受,与格物的造化观察,大大的忽略了,产生一些陈陈相因的流弊。

赵孟俯的书法,面对南宋书家过分的心源感受所造成的狂怪流弊,主张以“新古典主义的自制”加以平衡,创造了一代书法新风,流行天下,影响所及,一直到今,尚未完全消失。然因为本身个性的影响,赵子昂在书写时,对唐楷式精严法度的遵守,采取了较为宽松的态度,造成了许多软媚的笔法,疏松的间架,机械的重复,这些特质不时出现在创作之中,形成一种甜美的习气,致使他的某些作品,无法深入细评,亦不耐咀嚼细味。

注:

一、赵孟俯以宋太祖赵匡胤十一世孙,在元世祖时(1286年)入仕元朝,不但遭到汉人非议,蒙古人也不赞成,“或言孟俯宋宗室,不宜使近左右,帝不听”,“帝初欲大用孟俯,议者难之”,后至元仁宗时(1312年),仍有人称“国史所载,多兵谋战略,不宜使公与闻”。可见在他入仕元朝26年后,始终不得蒙古人的完全信任。

二、James Cahill, Hills Beyond a River: Chinese Painting of the Yuan Dynasty 1279-1368 (New York: Weatherhill, Inc. 1976)

三、尽管自元顺帝以降的四世皇帝,常常力排众议,对赵孟俯恩宠有加,但他自己却不得不小心翼翼,以防遭奸佞谗言所害,凡事谨小慎微,以至眷顾愈重,忧心愈深。

四、董其昌《画禅室随笔》认为:“禅家有南北二宗,唐时始分;画之南北宗,亦唐时分也”。此说并见于莫是龙《画说》。他主张“文人之画﹐自王右丞始”;又,认为“米家山,谓之士夫画”。并引用前人之说云:“米虎儿谓,王维画见之最多,皆如刻画,不足学也”,有贬王尚米之意。他推崇元四家:黄公望﹑王蒙﹑倪瓒﹑吴镇,认为是南宗画﹑文人画的“正传”;且又独尊倪瓒,认为黄﹑王﹑吴“三家皆有习气”,“独云林古淡天真,米痴后一人而已”,指出米、倪开因笔生笔式绘画法门,对后世影响巨大。

五、元世组忽必烈“欲擢拔赵孟俯至中书,力辞”,每同孟俯交谈至深夜,遇有涉宋太祖事,孟俯避而不答,“自兹,不常入宫,力请外补。”“帝欲使孟俯与闻中书政事,孟俯固辞,有旨令出入宫门无禁……孟俯自念,久在上侧,必为人所忌,力请外补。”赵氏如此谨慎的为官态度,也反映在他的书画上。

六、赵子昂的《胆巴碑》、《玄妙观重修三门记》,楷法亦多不稳,董其昌曾讥评曰“千字一同,吾不如赵”,如是观之,即使是“千字一同”,亦未必能全然办到。

七、董其昌之书,之所以有胜赵书之处,端在董书吸收了颜真卿书法之长处,较为耐看。

八、张彦远《历代名画记》。

九、此为董其昌跋《鹊华秋色图》语:“兼右丞北苑二家法,有唐人之致,去其纤﹔有北宋之雄,去其犷”。

十、赵孟俯仕元不久,即迁为集贤直学士,世祖忽必烈欲其参与中书政事,“孟俯固辞……自念久在上侧,必为人所忌,力请外补”。于是,至元二十九年(1292年)夏六月,世祖命为“同知济南路总管府事,兼管本路诸军奥鲁,总管缺官”,从就任到元贞元年(1295年)春夏间,离任赴京,任职三年多。赵孟俯府事清简,处事有方,宦绩卓著。史载:“为政常以兴学为务。城东有膏腴田八顷,两家相争,数十年不决,孟俯判为赡学田。夜出巡察,闻读书声,往往削其柱而记之,次日,派人赠酒慰勉,能文之人,亦必加褒美。三十年后济南俊杰之士,号为天下之冠……”。

相关热词搜索: 格物 赵孟頫