时间:2007年11月

地点:郑州·半禅堂

受访人:王澄(中国艺术研究院·中国书法院研究员)

采访人:张同标(湖南工业大学副教授、硕士生导师)

张同标(以下简称张):最近,按《书法杂志》的安排,对先生近期的书法创作和书法理论研究作一篇报道。不过,但凡熟知先生的都知道,先生近来相当长的一段时期之内,处于半隐的状态,写诗填词,浇花莳草,静心养性,书法仿佛倒是其次了。作为门生弟子,我个人很羡慕先生的这种状态,书法创作也好,理论思考也好,都需要经过一段时期的沉静,然后才能有所飞跃的。

王澄(以下简称王):有两首诗写我这几年状态:“醉我书房古砚情,新茶细品素琴横。荣华利禄随来去,事到无求意自平。”“乐道无时知进退,安居净念守方圆。深楼画壁悠闲事,何若虚空半坐禅。”我弃医从书基本上和新时期书法同步,快三十年了,经历多了,自有感受,看世间百态,渐有所悟。因而,淡出书坛是一种自然状态,也是一种必然选择,性格使然耳。不过,与书法之情结此生是不会变的,偶尔写点诗,画点画,都和书法有关,单一写字,路会越走越窄。

你调湖南之后,我们很长时间没见面了,这次访谈也是一次难得的交流机会。就按你的构思来吧。

张:我想,先生早几年提出来的“碑体行草书”理论,仍然值得再次申说。我们知道,“碑体行草书”理论的形成,其实是分成两个阶段的,先是提出“魏体行书”,后来提出了“碑体草书”,前前后后二十多年,一以贯之,在碑体书法的范围内对行草书进行创作和研究。

王:早些年写过一篇文章《魏体行书及其代表书家》,其中有如是段句:“谈到魏体,人们会自然地与魏晋南北朝时期以北魏石刻为主的森严规整的正书联系在一起;提到行书,则会习惯地想到东晋二王或北宋苏黄米蔡诸家峻逸洒脱的风格。而把两者合为一体的书体称谓,似乎还未成习惯,前人论著如此提到者也未曾见。其主要原因可能是这种书体出现较晚,但它毕竟是客观存在,且熠熠闪光于书坛。为了便于论述,姑且名之为“魏体行书”。

“魏体行书,简而言之,即魏体行书化。毫无疑问,首先要不失用笔或方或圆,结字谨严方朴等魏碑之基本面目,同时又要写得放纵雄肆、精神飞动,使之兼有行书特征。乍看起来,似乎很是矛盾,不太可能,但我们的先人却用他们的卓越实践,给予了完美的解决”。

当时,文章里特别提到了赵之谦、康有为、于右任。后来,在编著《中国书法全集·康梁罗郑卷》时说到:他们是魏体行书开宗立派的大师级人物。现在看来,仍然无出其右者。所谓“魏体行书”,是指其共同特征皆以魏碑为母体、为基调,结合各自不同的审美追求,兼融不同成分之篆隶行草,而以行书面貌出之。雄浑朴茂,跌宕奇崛,恢弘旷达,高古简远乃其主要美学特征。

张:各种书体中,行书应当是实用性最强的。对他们而言,把行书当作书法创作看待,恐怕不是主要的想法。赵之谦长于正书,康有为倡导尊魏卑唐,于右任后来的成就在于草书,长时期的书法训练,对碑体书法的笔法、线条、结字各方面,已经烂熟于心,在行书书写中自然而然地流露出来,也许正是在经意与不经意之中,才显示出早期碑体行书的微妙动人之处。历史地看,帖学长于小字,妙于行草书,而碑学长于大字,宜于篆隶正楷,用阮元的话说,帖学妙在疏放研妙,而碑学长于深刻庄严。对碑学来说,行书不是长项,但行书毕竟是要大量使用的,在前辈大师的笔下,行书里融入碑体书法的意味,自然是顺理成章的。只是以流派书体明确提出,还是康有为(1858-1927)谢世六十年之后,才由王老师在1985年提出来的,眨眼又过去了二十多年。请问,时隔二十多年,你对“碑体行书”有什么新的体会么?

王:不叫“魏体行书”,改称“碑体行书”亦可,我在编纂《中国书法全集?于右任卷》时,即有此想法。客观看,此类行书无论笔法或是字法,皆以魏碑为主调,只是有些书家程度不同的融入了篆、隶成分。因此,作为一种流派书体,称作“碑体行书”包容性更大些。

以魏碑为主调或者说以魏碑为母体,以行书面目出之,是此种书体区别于以帖系行书为基调掺入碑意之本质所在,这一点极重要。我曾比方南方人说普通话,一听就和北方人不一样,基本发音使然,不把南方语系的发音习惯完全改掉,怎么也说不出纯正的普通话。

这些年,新体会倒没有,只是原先的想法更强烈了。我曾指出,碑体行草书是一种先人们刚刚开拓,具有广阔发展空间的书体,然而,就创作状态看,不少作者似乎没有真正意识到这一点,或者说始终处在一个误区中。谁都知道,碑帖结合能够丰富书法语言,增强形式意味,却大多是在帖系书法有了一定基础之后,掺入一些碑的味道。这样做,无异于南方人说普通话,或者可以比喻为西方人穿长袍马褂,谁也不会认为他就成了龙的传人,因为深眼窝、高鼻梁依然如故。我并非批评这种作法,因为也是一种表现手段,只是大家都挤在这条道上,面目难免雷同,而且这种雷同多半流于表面形式。赶时风无可厚非,但艺术贵在独立,什么叫“另辟蹊径”?应该有自己的思考。其实,以碑起家,同样可以体现时风,而这条道上行者极少,何不一试?

张:这个观点很新,很重要,极具现实意义。康有为写《广艺舟双楫》时是三十多岁,晚年的思想有所变化。在你编著的《中国书法全集?康梁罗郑卷》里提到康有为的一副对联,边款说:“自宋后千年皆帖学,至近百年始讲北碑。然张廉卿集北碑之大成,邓完白写南碑汉隶而无帖,包慎伯全南帖而无碑。千年以来,未有集北碑南帖之成者,鄙人不敏,谬欲兼之。”他还有一首诗,“北碑南帖孰兼之,更铸周秦孕汉碑。昧昧千秋谁作者,小生有意在于斯。”这里,“集北碑南帖之成”之类的话,在康有为的碑体行书中确实有所反映,他本人的创作孰优孰劣姑且不提,重要的是这一看法对后来人有着重要的启发。我们推想,王老师你的“碑体行书”理论,也受到过前辈的影响。你的书法,也是以“碑体行书”见长的。你在研究于右任书法的过程中,首先是把他作为“碑体行书”的重要代表的,然后才进一步提出了“碑体草书”的看法。

王:理论研究也是有传承的,但在接受时要有批判的眼光。康有为的“尊魏卑唐”在当时确有积极意义。所谓矫枉过正者也,后来看则不免偏激。我的书法一直侧重于碑,理论思路自然也多在这个范畴。我之所以提出“碑体行书”,是因为这种书法早已形成流派,却始终未予正名,更未对其进行系统阐述,这对理论界不能不说是个遗憾,借康有为的话说,我是“鄙人不敏,谬欲补白”。至于“碑体草书”那是十几年后编纂《中国书法全集?于右任卷》时得出的结论。

张:从你编著的《中国书法全集?于右任卷》来看,于右任的主要成就应当是草书。他的草书要等到晚年,在台湾时期,才臻于大成的。有趣的是,近世草书大家之中,林散之与于右任相比,风格相差很大,几乎是相反的,但都不影响他们是数一数二的大师。

王:我的确很重视于右任的草书。原因之一,就其艺术成就看,草书所臻高度是行书所不及的,尽管行书也极具代表性,甚或对后世之影响超过了草书。原因之二,其碑体草书是特立独行的,当有开启先河的现实意义和蔚成流派的深远价值。我在“一代书家于右任”一文中已把其成书过程和美学特征说的很多了,这里想再强调一点:他的碑体草书决不可和他倡导的“标准草书”混为一谈,前者是艺术创作,后者则是缘于实用。不少人一谈及于右任的草书,便说是“标草”,这是一个大误会,尽管他写的是自己研发的标准草书,但其艺术境界已远非“标准”可以涵盖。我还要不厌其烦地指出:之所以把于右任的草书名为“碑体草书”,誉为独一无二,是因为他在草书创作之前,已在魏碑及行书上下了大功夫,并形成了成熟的“碑体行书”,之后,把他的“标准草书”的字法,以习惯的“碑法”写出,便自然地呈现出朴拙淳厚的碑意,这在今草的书家中的的确确是没有先例的,因为除了章草,所有草书家们都是写帖起家的。

张:是凡用魏碑体笔法为基调的行草书,都可以称得上是“碑体行草书”。在晚清民初的碑体书法界,虽然也有过不少行书或草书的作品,多多少少就带有碑体笔法的影子,而是不是有意识地进行碑体行草书的创作就不得而知了。从你的书法实践和理论研究来看,理论研究是基于书法创作的前提下进行的。那么,你是如何看待创作和理论这两者之间的关系的呢?

王:晚清民初承碑学中兴之余绪,有很多人钟情写碑,但具体情况各有不同,难一概而论。能否称得上“碑体行草书”要看含碑成分多少,即便写帖出身,若是不断地融入碑的笔意和构成,也会由量变到质变。不过,比起写碑出身者要难得多,写字人都知道,早期形成的书写习惯和审美倾向是很顽固的。

创作与理论的关系,大家都很明白,脱离创作的理论毫无价值,而没有理论指导的创作则一定盲目。不过,具体不同的人自然有不同的侧重。我是侧重于创作的,所写的一些文章,多半是在实践过程中的自然思考,这些思考要借鉴前人的成果,更倚赖个人的体验。我想,只有经历了长期实践的过程,得出的结论才比较可信。坦率讲,我对那些假大空理论文章很反感。

张:我猜想搞书法创作的,大都疏于理论,甚至有鄙弃理论的倾向。是不是真的如此,还可以再调查研究。我想,是凡理论研究,都是有个从无意到有意、从模糊到清晰的过程,作为纯粹的理论家,等到思想明晰并形成理论文章之时,往往也就大功告功了。但王老师你首先是书法家,在你形成碑体行草书的理论之后,在你的书法创作中有什么反馈吗?

王:现在媒体很多,需要大量的文章充填,这就难免“假冒伪劣”泛滥,继而导致不少人“鄙弃理论”。其实,好文章大家还是乐意看的,只是太少了,这也正常,要求每期报刊或者打开电脑都能看到有价值的文章是不现实的。但是,不可因此而疏于理论,既便是搞创作的,也要关注理论,自己可以不写文章,但要知道古代书论的精要,了解当代研究的成果,如此,你的创作才能做到心中有数,才有可能把握时代的走向和自己的坐标,从而处于一种主动的状态。这也属于一种理论对创作的反馈吧,就我个人而言,风格既然已经形成,而且属于“碑体行草书”的范畴,那么就要保持,这一点很明确。但保持不等于停滞、僵化,还要往前走,向古朴和净逸的境界走,从而使风格更加淳化和强化。这是个高标准,很难达到,但总比心中无数要好。至于做到与否是另一回事,只要在做,就不会有遗憾。

张:我曾经在《论文人书派》的文章中,谈到碑体书法理论发展历史的几个阶段,有过这样的看法:

师北碑者,承馆阁生气奄奄之余,阮元首昌中原古法,企望有识之士“振拔流俗,究心北派,守欧褚之旧规,寻魏齐之坠业,庶几汉魏古法不为俗书所掩”。包世臣著《艺舟双辑》探究北碑之美,力主线条中段气满,认为这是魏碑与唐楷截然不同的地方,“落笔峻而结体庄和,行墨涩而取势排宕。万毫齐力,故能峻;五指齐力,故能涩。”“欲见古人面目,断不可舍断碑而求汇帖”。康有为膺服王虚舟“江南足拓不好河北断碑”之论,尊碑极富热情,以为无美不臻,无美不具,魏碑十美五尊之论,至今脍炙人口。我师王澄先生创“碑体行书说”、“碑体草书说”,欲合碑帖之长于行草书,足以赓续古贤,可谓卓识。

我当时的看法是这样的,碑学之兴,乘帖学之弊,是书法内部发展的必然要求。不大愿意把艺术与社会、政治、经济等等扭合在一块。阮元有倡导之功,指出还有一种与帖学相反的书法之美,这是第一阶段;包世臣则力主线条中段气满铺实,是真草隶篆各种书法的碑体风调的根基,在具体的技法原理方面作出了巨大贡献,使得后来人有法可依,这是第二阶段;康有为本人作为政治家、学术家有着极其巨大的影响力,他的尊碑理论总体了前人的成就,并且偏激地把唐楷、汇帖贬斥得一钱不值,再加上文章自身气势如海、热情如火,影响力当然是巨大的,自此,即使三尺之童也莫不是口尊北碑、手写北碑的,帖学被彻底地逼到了不见阳光的角落里了,这是第三阶段;后来,正如王澄先生指出的,帖学也并非一无是处,帖学的优长也是不能被忘却的,当时的碑学名家也就是有帖学根基的,他经意不经意的在行草书书写中,自然而然形成碑帖交融的艺术特色,在碑学吸收帖的某些特色,形成碑体行草书。在前人的实践的基础上,水到渠成地提出“碑体行草书”理论,这是第四阶段。事实上,目前书法圈子里的创作,细细来看,碑体书法方面,正楷篆隶之外,行草书创作已经形成风气,“碑体行草书”既瞻前又顾后,在碑体书法的历史演进过程中来看,自然是阮包康之后的重要理论成就。先生的这些理论,值得珍视。他们大都把碑学与帖学对立起来,先生你是怎么看待帖学的?譬如《兰亭》,我个人是赞成韩文公“羲之俗书趁姿媚”的论断的。至少说,号称天下行书第一的《兰亭》,与第二行书《祭侄稿》、第三行书《寒食帖》相比较,恐怕难以平起平座。先生意下如何?

王:与先贤大师并提,折受我也。如你所说,“碑体行草书”的提出是水到渠成的事,我不提也会有人提,因为它早已形成流派,只须给予正名和从理论上进行总结而已。

谈到碑帖结合,有个现象很奇怪:目前,从理论文章看,把碑学和帖学对立起来的人已经很少了,尊帖抑碑者更是少之又少,但就创作状态看,“碑帖对立”的现象却很普遍。不知你注意到没有,很多主写篆、隶者,只要写行书,哪怕是落个行书款,完全是帖味,甚至作魏楷者,写起行书也是帖味,我真不明白,这些人是“碑帖结合”还是把碑帖对立起来了?他们写魏碑或者写篆隶,好像单是为了显示能写几种书体,看不出是把碑意化入腕底的意思。我想,这些人应该看看清中晚期乃至民国年间写碑的书家们是如何把碑帖融于一腕的。

提及《兰亭序》,我是有看法的,始终怀疑它是否书圣的作品,这是大块文章也难说清的事。简而言之,王羲之所有的法帖传本中,唯独《兰亭》风格迥异,很少晋人遗韵,更多初唐法意。所谓“雅俗共赏者,必有俗的成分在”,不少人评其媚姿,原因即此。可怕的是“天下第一行书”早成定论,多半是不敢妄言的。

张:我们知道,王老师喜爱绘画是由来已久的。我所见的王老师绘画不多,偶尔见到,印象很深。幸好在诗词集《棚下曲》中刊印了几幅,得以时时品味,想像真龙面目。刊印的那几幅,所绘景物都很普通,无非是松梅竹,乃至水仙、扁豆之类,题材是历代文人画共同喜好的,而笔墨滋味和格调境界的悠长韵味很是动人,一股清厚雍容的气息经得起细细咀嚼,妙处不仅仅在于有形的画面。看上去,似乎是渊源于赵之谦、吴昌硕一格。

王:我儿时喜欢绘画,但未真正下过功夫,偶尔涂抹,无非兴之所至。这些年成了大闲人,画的多些。原来学花鸟时,受过赵之谦、吴昌硕的影响,近来以山水为主,偏好四僧,也常看元四家,王蒙的“青卞隐居图”曾让我震撼不已。近代则偏爱黄宾虹、陆俨少诸家,直接影响于画的大概以八大、黄宾虹为多。和写诗填词一样,画画也是一种心情,一种生活状态,说白了,打发时光而已。

张:前人对书法绘画有过书画同源的说法,也有人说善书者多善画,善画者多善书。王老师你是既写字,又绘画的,对书法与绘画之间的看法,可否与我们分享。

王:这些年,中国画有很大突破,“传统”的味道越来越少,此并非坏事,没有突破何以进步?这个突破只要是好的,便是新的传统。但有一点是国画家们应该固守的,那就是练字,我始终认为这是保住国画底线的紧要所在,除非你把它作为一种新的画种对待。古人为什么常把“画”称作“写”?他们决不是玩弄文字,而是道出了国画的本质,点出了笔墨的重要。这里的笔墨,“笔”是首要的,无“笔”何以见“墨”?而没有书法功底,“笔”是难以很好体现的。搞书法的同样应该画点国画,既可丰富笔墨表现手法,又可增强造型和构图能力。当代人做事分工愈见其细,也还强调综合能力的重要,何况书画本是一家。陆俨少先生曾有“四分读书,三分写字,三分画画”之说,很值得玩味。

张:腹有诗书气自华。谈到文人书画时,不可避免地会涉及到诗歌。我记得你曾很谦虚地说过,写诗是业余爱好。我对诗歌的音律格辙向来视为畏途,却偏好诗歌,遇见好诗,自然吟诵再三啧啧有味的。先生几年前出版过一部诗词集《棚下曲》,现在热心诗词的很少,书法界能出版诗词集的就少之又少了。

王:我在《棚下曲》的小引中写道:“余非诗人,更非词人,然情之所至,思之所系,总想一吐,而以诗词记之,自觉要比散文便捷。”“自己清楚,写字人对于诗词,不可不为,不可专为,多些修养而已。”

张:现在的书法创作,大多数使用古诗文。诗坛已堪称寥落,书法界书写自作诗的就更是少之又少了。书法自作诗的心境,当然与抄录旧文大不一样。

王:写自己的诗文与抄古人的词章,心情的确不一样,但这不是最重要的。抄录古人诗词,只要内容选择得当,书写得体,仍不失为好作品。重要的是,能写自己的诗文是一个书家应有的修养,古之善书者没有一个不能诗文的。所谓“腹有诗书气自华”,这个“气”就是一个人综合素养的体现,同样的字内功夫,有没有这个“气”,作品的品味是不一样的,这样的例子俯拾皆是,无须赘言。

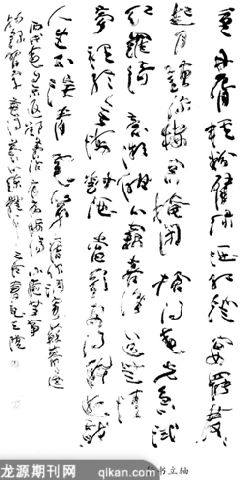

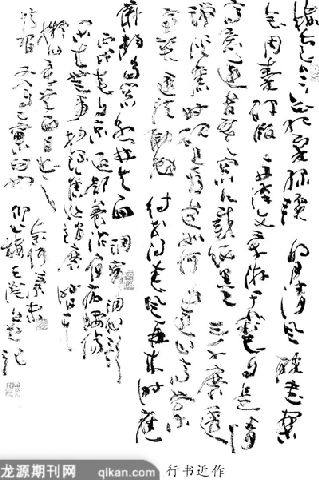

张:我一向主张,所谓“文人书画”的“文人”两字,不是所有的读书人都可以包括在内的,应当只是指诗文歌赋而言的。这些人特有的文思、情思、哲思,也就是我称之为“文人三思”的这些特质可以会通于书法。就诗文歌赋而言,诗歌无疑是最重要的。咱们长话短说,王老师在诗词集《棚下曲》中,开篇有诗,照录如下,权作为这次访谈的收场吧。其一:《魏体行书赞》:“残碑断碣任求之,借得兰亭入砚池。一洗千年尊帖病,雄浑拙朴写新辞。”其二:《碑体草书赞》:“周秦汉魏自优游,碑帖兼融草势周。千古纵横谁独得,三原于氏海天侔。”我们很少涉及王老师的书法艺术,但我相信,读者自会从这里刊印的书画作品之中有所感悟,有所启发。可以确信,“碑体行草书”的书法理论足以流传后世,不仅仅是特立于当世而已。

相关热词搜索: 行草 理论